年中無休 営業時間 8:00~19:30(受付終了19:00まで)

年中無休 営業時間 8:00~19:30(受付終了19:00まで)

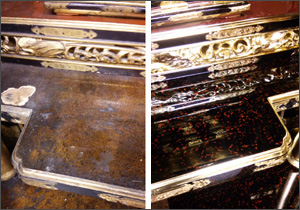

よく他店のホームページなどでも「お洗濯事例」として写真を掲載している所はありますが、

はっきり申しまして 「写真ならどのようにも加工できる」ことや、お洗濯された仏壇は、ご依頼主の元へすぐに納められてしまうことが多く、

実際のその仏壇店のお洗濯の仕上がりは確かめることが難しいのが現状です。

「お洗濯」と一言で言っても、仕上がりの良し悪しは各お店によって異なりますし、

信頼して任せたらひどい仕上がりになった と云うこともないとは言い切れないのです。

そこで当店では、当店による「お洗濯」の仕上がりを実際に見て頂き、

安心してお任せしていただくために約85年前に他店が作成した お仏壇の片方、半分のみを修復した「洗濯見本」を作製致しました。

常時、店内に展示しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。

▼左右に画像をスライドできます。

お仏壇はバラバラに分解できるように作られています。

何も考えずに分解すると、部品の反りや割れ、虫喰いや欠損を見逃すおそれがあったり、

最終工程の仕組みの段階で 組み立てる順番を間違えていらぬ傷をつけてしまう事が考えられるため、

1つ1つチェックしながら分解していきます。

▼左右に画像をスライドできます。

苛性ソーダ等の薬品を用い、長年の油分、スス、汚れを洗い流します。

角やスミなどに汚れやホコリがたまったままだと、塗りの仕上がりに影響がでるため、細かな部分も注意して洗います。

▼左右に画像をスライドできます。

風通しの良い日陰にて数日乾燥させます。

この乾燥させている時に木材の割れ、反りに注意を払います。

▼左右に画像をスライドできます。

この工程が、修復においてもっとも重要といってもいいかもしれません。

今後、また50年、100年と代々使っていただくため、反りや割れの出た部分を手直しや作り替えをしたり、

虫喰い部分の部品を作り替えたりします。

この「悪い箇所を直す」という作業をしないと、せっかく新しい「塗り」や「金箔」を施し、外面は素晴らしく綺麗になっても、

内面がガタガタでは「修復・洗濯」をした意味がないのです。

▼左右に画像をスライドできます。

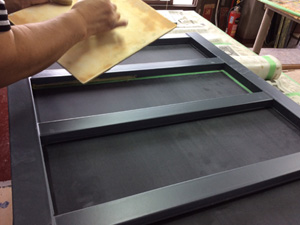

「塗り」が綺麗に仕上がるかどうかはこの「下地・研磨」の工程にかかっています。

木地のヘコミや塗り部分の割れ等にパテを埋め 研磨し、下地を塗り、また研磨するという作業をします。

表にはでてこない地味な作業ですが、この作業の手を抜くと綺麗な「塗り」に仕上がらないため、とても重要な工程なのです。

▼左右に画像をスライドできます。

下地の作業が終わると、上塗りの前に「中塗り」をします。

そしてまた、研磨をし、より平らな塗面に仕上げ、上塗りの工程へ。

上塗りでは、一切のホコリやゴミがつかないように細心の注意を払って塗っていきます。

近年、塗装設備が充実し、スプレーガンでの吹付塗装が主流になり、お仏壇1本分を全て吹付塗装して仕上げる事もめずらしくはありません。

その場合「カシュー」や「ウレタン」といった合成樹脂塗料を用いるため「漆」は使いません。

しかしその事実を伝えない仏壇店がほとんどではないでしょうか。

合成樹脂塗料を使用する事が問題なのではなく、その説明をしないことが問題なのです。

お客様のほとんど全ては「黒く塗ってある所は全て漆」と思っているからです。

照店の多くが説明も無しに、全て吹付による仕上げをしている中、当店の「お洗濯」では、

通常、本体正面を「本漆」を刷毛で 塗るという伝統的な工法で仕上げ、

他部分を合成樹脂塗料での吹付塗装にて仕上げます。もちろんご予算次第で「本漆」を使う箇所、寮を 増やすことも可能ですし、

全て「本漆」での仕上げも致します。

当店に展示してあります「洗濯見本のお仏壇」も「本漆」を使用した仕上げになっておりますので、

是非一度「本漆の刷毛塗り」と 「合成樹脂塗料の吹付」を見比べていただければ幸いです。

▼左右に画像をスライドできます。

上塗りを十分に乾燥させた後、専門の竹箸を使い金箔を押していきます。

(金箔を貼ることを「金箔を押す、または置く」という)金箔は 金の地金を10000分の1ミリという薄さにしたもので、

少しの風でも飛んでいってしまうため、風の通りのない状況での作業が必要になります。

一般の方はこの竹箸による金箔の運び方が難しく感じるかもしれませんが、この工程において重要かつ難儀なのは、

金箔を密着させる接着剤の 役割をする「漆もしくは代用液」のふき取り加減です。

ふき取りすぎると金箔がツヤツヤ、テカテカになってしまい、なごや仏壇の時色である

「ツヤをおさえた」仕上がりではなくなってしまうのです。

また、金箔と一言で申しましても、金の含有率や金箔の作り方、大きさによっていくつかの種類があります。

ご予算に応じて、また使用する箇所によって金箔を使い分けて作業しております。

▼左右に画像をスライドできます。

漆を用いて様々な絵柄を描き「金粉」を蒔いていきます。

「鮑」や「青海貝」などの貝を薄く削ぎ切り抜いて貼り付ける。「螺鈿」(らでん)や「顔料」を「金粉」に混ぜて色づけした物など、

蒔絵には 様々な技法が用いられます。

「お洗濯」では、元の蒔絵の通りに復元をし、描き直したり、全く違う絵柄にしたりすることも可能です。

また状態にもよりますが、元の蒔絵をそのまま生かし、保護することもできます。

▼左右に画像をスライドできます。

解体し、全て外した錺金具に「金メッキ」や漆の焼き付け等による「色着け」を施した後、元の場所にまた打ち付けていきます。

この際、サビないように金メッキをつけた鋲(釘)など防錆加工をしてある鋲を使用します。錺金具は、形や大きさが部品ごとに違うため

どの部品にどの錺金具をうちつけるのかということは経験を積まないとすぐに判別することができないため作業の早さ、すなわち仕上がりの早さにも影響します。

▼左右に画像をスライドできます。

「御仏壇」が「御仏壇」としての形になるための最後の工程となります。

全ての工程が終わり集められた部品たちを組み立てていくのです。

一見「御仏壇」を作る工程において一番簡単そうに見えるかもしれませんが、

2~3カ月かけて仕上げられた部品を 組みたての校庭において「傷」を付けたり

「打ってはいけないところに鋲(釘)を打ってしまった」等があると、

補修に時間をとられ 時には1ヶ月歓声が遅れるという事が起こりえるため

「丁寧に、正確に、かつ早く」というとても神経を使う工程なのです。

しかし1つの「御仏壇」というかたちのある物を完成させた時には「物作り」の大変さや面白さを実感でき、

それと同時に「施主様の喜ばれる顔を早くみたいな」という気持ちにさせてくれるのです。

▼左右に画像をスライドできます。

表示形式

スマートフォンサイト|PCサイト